Texte de Michel Cegarra extrait du catalogue d’exposition « Les bras de la Vénus de Milo » co-édition MCA ; Théâtre de l’Agora, Evry – 2003

Michel Cegarra

De humani corporis fabrica

[1]

« D’une statue fendue, trois morceaux s’élancent, se détournant en colère les uns des autres, comme soulevés par d’impardonnables reproches. »

Henri Michaux, Lieux inexprimables

[Ce qui s’accomplit sous nos yeux]

La singularité du travail d’Hervé Lesieur ne tient pas essentiellement dans sa capacité à solliciter ou à évoquer une série de mythes antiques ou modernes relatifs au vivant, à sa reproduction, aux processus d’engendrement et de multiplication des corps. Car ces mythes ne sont, à proprement parler, pas présents ni même sans doute désignés : le travail qui s’accomplit sous nos yeux paraît se développer en surplomb et entretenir avec ses possibles références un effet d’esquive. Comme si ce que nous voyons se produire là, sous nos yeux, naître et se produire, littéralement se re-produire, était un événement neuf, inouï ou fulgurant, projetant ses possibles références selon des lignes de fuite accentuées mais toujours repoussées.

Par conséquent il convient, si l’on cherche à élaborer le tableau – certes complexe – de ces possibles références, de proposer des étoilements de sens ou des réseaux d’interprétation, selon une logique très souvent à l’œuvre dans le travail plastique même d’Hervé Lesieur.

Trois êtres paraissant représenter un « couple » et un « enfant », une boule de « bois » d’où ils émergent tour à tour et une autre boule, en « latex », qui les enferme provisoirement ; des lambeaux de corps et des corps produits à la chaîne dans un atelier de moulages ; des réceptacles et des entraves corporels ; des mouvements discontinus, associés ou affrontés, dans un espace où s’effondrent, peu à peu, d’énormes colonnes ; un cycle pendulaire et un autre lié à l’écoulement du sable dans un sablier ; des rotations et des translations scandées par des voix hésitantes ou violentes, imprécatives ou plaintives… Voici donc, à grands traits, ce qui semble pouvoir être vu, à défaut d’être saisi. Incontestablement il est question du corps –être vivant ou organisme- et de son devenir mais, paradoxalement, rien n’est construit selon un axe vertical. On éprouverait quelque peine à définir un « point de départ » et un « terme » : la pièce paraît être elle-même une forme de retour, d’éternel retour, d’incessante re-présentation. Comme la reprise, interminablement rejouée, d’un acte-événement déjà ancien.

Ce que vous voyez là qui émerge, s’engendre et s’inachève, vient de très loin, c’est comme une mémoire rapportée ou un pur devenir. Le passé et le futur sont esquivés, un enchaînement fatal se produit, semblable à l’écho prolongé d’un très ancien souvenir. La scène est traversée par cette onde de résonance dont l’origine s’est perdue.

[a été révélé d’innombrables fois sous d’autres formes]

À l’évidence, un tel dispositif scénique, une telle scénographie organisent la pièce à la manière d’une pièce antique, par exemple du Prométhée enchaîné d’Eschyle. Le temps ne s’y déroule pas, il s’y trouve coagulé comme l’accroc dans le fleuve du devenir : « Que puis-je craindre moi dont le destin est de ne jamais mourir ? » s’écrie Prométhée. Le jeu auquel nous assistons, cette interpénétration de personnages et d’objets où les rôles peuvent bien sûr s’échanger (les personnages devenant objets par le biais des moulages sériels, les objets –notamment la ou les boules- devenant personnages par leur très présente activité scénique) doivent être appréhendés comme des actes toujours-déjà produits, inscrits d’eux-mêmes dans la répétition. Ce sont des signes récurrents, qui ne s’ouvrent que dans leur récurrence, évoquant le temps circulaire nietzschéen tel que l’évoque Pierre Klossowski : « Soit un signe valant pour tout ce qui est arrivé, pour tout ce qui arrive, pour tout ce qui arrivera jamais au monde (…)… Il n’est pas possible que ceci ne m’ait pas déjà été révélé d’innombrables fois sous d’autres formes peut-être : mais je l’ai oublié parce qu’il est inscrit dans l’essence propre du mouvement circulaire que, (afin que l’on accède à un autre état et que l’on soit précipité hors de soi, sous peine que tout s’arrête), on l’oublie d’un état à l’autre (…). Il a donc fallu que j’oublie cette révélation pour qu’elle soit vraie » (1).

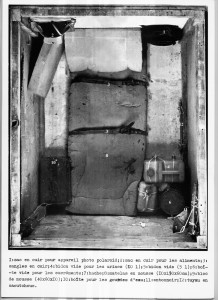

Dès lors rien d’étonnant à ce que des mythes, à la fois très anciens et tout à fait modernes, soient réactivés : de la palingénésie (littéralement : « nouvelle naissance ») pythagoricienne selon laquelle « les êtres qui sont nés un jour naissent à nouveau » (2) à la rêverie de l’âge classique sur l’homme-machine (le mécanisme de la montre, modèle de représentation du corps humain selon La Mettrie) et à celle des Lumières et du Romantisme sur la fabrication artificielle, en laboratoire, de l’être humain. On sait que ces thèmes-là et, spécifiquement sans doute, celui de l’automate, sont présents dans le travail d’Hervé Lesieur depuis longtemps. Certainement depuis le fameux Voyage en caisse de 1979 où l’artiste se fait enfermer dans une caisse de 1 x 1,48m x 1,22m. envoyée par la SERNAM de Divion, dans le Pas-de-Calais, à l’Ecole des Beaux-Arts de Tourcoing. Comment ne pas voir que cette performance évoque les faux automates et très précisément le joueur d’échecs de von Kempelen (1734-1804) tel que le représente une planche des Letters on Natural Magic de Sir David Brewster (Londres, 1832) : un homme est dissimulé dans le pupitre de l’échiquier devant lequel est assis l’automate, « un Turc grandeur nature, avec le turban et la pipe ». Ce faux automate gagna toutes les parties d’échecs qu’il fut amené à jouer dans de nombreux pays européens, triomphant même de Napoléon Bonaparte en 1809 à Schönbrunn. Ce n’était pas une vraie machine mais un vrai corps humain dissimulé, comme ce n’était pas une « sculpture » que la SERNAM déplaçait – La Vénus de Milo selon un transporteur… – mais le vrai corps de l’artiste (3). Et c’est encore l’artiste en chair et en os qui va animer de l’intérieur la boule-automate…

[voici les palpitations des machines subtiles]

L’idée de l’automatisme et de l’automate se retrouveront ensuite dans toutes les œuvres d’Hervé Lesieur, du Repas électrique (1981) au Picotage de la trousse (1999) selon des variations qu’il conviendrait de préciser. Comment ne pas rapprocher la Machine sentimentale de Lesieur (1985) et « La joueuse de tympanon », androïde de Kintzing et Roentgen construit dans les années 1780 pour Marie-Antoinette, ou le Canon à huit voix sur Frère Jacques (1992) de l’automate musical de Jacquet-Droz ? Mais il s’agit là de résonances fortuites et comme accidentelles. Cette rêverie sur les corps-machines et les androïdes nous savons qu’elle se joue par ailleurs, dans notre postmodernité, en de multiples pratiques plastiques. Évoquons les « sculptures corporelles » de Rebecca Horn où certains appareillages à base d’enveloppes et de tuyaux pourraient être rapprochés des personnages ou des scènes des Bras de la Vénus de Milo, ainsi Overflowing blood machine de 1970 : un homme, nu, est debout sur un caisson de verre contenant du sang ; seize tuyaux translucides oranges, maintenus par des sangles autour du corps, enveloppent le personnage à la manière d’une robe. Ces tuyaux descendent des épaules, glissent verticalement vers le caisson de verre où ils s’enfoncent. Une pompe fait circuler le sang dans les tuyaux.

On peut évoquer aussi certains éléments de Dreaming under Water de Rebecca Horn, réalisé à Berlin, notamment ces extensions des doigts pour atteindre les murs de la pièce où se trouve l’artiste. D’une manière générale, Hervé Lesieur partage avec Rebecca Horn le goût pour les circuits de tuyaux, de filaments, pour la circulation des fluides et des énergies, pour une sorte de réseau activé par moteur et reliant des enveloppes ou des réceptacles. Mais là où l’artiste allemande propose des pièges visuels et auditifs liés à l’effroi et à l’anxiété de manière parfois maniériste, Hervé Lesieur met en place des machines subtiles, aux ressorts (au double sens du terme) étonnamment déliés, récusant les faux-semblant d’artifices trop appuyés. La pièce de Lesieur Un Ventilateur noir et une femme de chambre pour deux fois cinq cent ohms (1994) offre ainsi le tableau poétique d’un échange de fluide, de machine à machine, sous le regard nécessairement absorbé d’un spectateur pour lequel va s’exhaler bientôt un discret parfum féminin…

[non pas des images sur écran, mais des actes en aveugle dans le noir]

Cette rêverie (autour) du corps ne s’organise pas, chez Hervé Lesieur, en une simple suite d’images inventées mais, plus profondément, en un ensemble d’actes en aveugle où il s’agit de palper et de libérer des formes possédant leur propre plasticité charnelle. En aveugle, effectivement, car c’est une dimension essentielle, une exigence devrait-on dire, du travail de Lesieur : il fait nuit dans la caisse qui voyage, il fait sombre dans l’œuf-boule… Dans le noir s’agitent des formes multiples qu’il s’agit de capturer du bout des doigts, en tâtonnant ou en fouillant de ses mains à travers l’épaisseur de ce limon informe. Le « picotage de la trousse » aussi vient du fond : des boyaux, des galeries. Ce qui vient s’édifier devant nous ce ne sont donc pas des images projetées sur un écran mais des actes-événements sensoriels à travers lesquels l’artiste expérimente des concrétions corporelles comme autant d’objets surgis de l’épaisseur du rêve ou de la mémoire.

La dimension dramaturgique du travail de Lesieur est, par conséquent, présente depuis longtemps : Le Repas électrique n’était-il pas déjà semblable à une pièce de théâtre en un acte dont il proposait, tout à la fois, le dispositif scénique, la mise en scène et les comédiens ? Cependant, l’espace scénique du Repas ne possédait ni « côté cour » ni « côté jardin » : on ne pouvait y accéder –ou s’en extraire- que du côté du spectateur, comme on ne pouvait sortir de la caisse (du Voyage en caisse) que du côté du couvercle. Dans l’obscurité animée par des réseaux , des fils et des branchements transportant l’énergie secrète (et, à cet égard, les appareillages en circuits du Repas électrique sont le strict équivalent des poches et réservoirs de la caisse du Voyage en caisse), gît le corps qui cherche la sortie. Ou qui attend que la sortie vienne à s’ouvrir…

Le corps ne peut jamais s’extraire que par un orifice : la boule possède un orifice qui est comme la tache aveugle dans l’exercice de la vue. Si la boule fait image, l’orifice échappe à toute imagerie, il est, à la lettre, irreprésentable. Une lueur rouge en tient lieu dans Les Bras de la Vénus de Milo : les corps ne peuvent passer que par là. À travers ce rougeoiement informe. Ce trou, cet orifice informel livré aux palpitations indistinctes, a quelque chose à voir avec la marche et avec le pied, cette partie du corps qui « incarne la position, la base, le fondement » comme le dit Ernst Jünger : «…dans les mythes, les théogonies et les cosmogonies, se retrouve le dualisme du pied et de la tête. L’origine dénote la naissance de bas en haut, issue des profondeurs, du sein maternel, du monde de la matière (…). L’origine est naissance première, de même que la création le premier engendrement » (4).

De la sorte, parmi ces formes empoignées dans le noir par Hervé Lesieur (et non pas ces images projetées sur écran, comme je l’indiquais plus haut pour souligner la rigoureuse et obsédante plasticité des créations de Lesieur), il y a celle de la marche. L’assise humaine, le socle du corps, le pied et la jambe, la locomotion. « Marcher » est un mot qui vient de la langue des anciens Francs, markön, en francique, désignant la « marque » laissée dans le sol par un pas humain. Une empreinte, une écriture, mais aussi la figure même de l’assise et du déplacement. Il semble que l’on n’ait pas remarqué l’importance de cette question dans le travail d’Hervé Lesieur. La fameuse Première pierre de 1978 (« La première pierre de quoi ? L’invitation ne le précisait pas et quand j’interrogeais Hervé Lesieur, l’envoyeur de l’invitation, il me répondit : la première pierre de rien – on pose toujours une première pierre », Paul-Armand Gette) (5) présentait déjà cette idée de la construction par le pied, de la pose du pied, du premier pas. Les cosmonautes dans leur capsule, évoqués par Hervé Lesieur lors de son Voyage en caisse, sont une image prégnante de la réinvention ou de la reformulation du premier pas, le premier pas sur la lune renvoyant généreusement à l’enfance de l’homme et de l’humanité.

[des pas, des marches, des marques]

Observons La Machine sentimentale (1985,1987) : c’est une enveloppe suspendue, à la fois évidée et démunie de bras (comme la Vénus de Milo…) et de jambes. Son assise n’est pas assurée. De fait, sa fonction « sentimentale », mise en jeu par des mécanismes subtils, demeure comme inaccomplie : le corps suggéré est aussi exclu, et l’absence de contact avec la terre renvoie le mécanisme à son inutilité fondamentale. C’est moins une coque vide qu’un mannequin inachevé. Le Canon à huit voix sur Frère Jacques (1992, 1993) est, à contrario, un quasi-corps achevé : il repose solidement sur la terre grâce à son pied métallique unique, gris, massif, brillant, où sont logées les « machines », amplificateurs et têtes de lectures (de face), moteur et régulateur de vitesse à poulies (de dos). Dire que l’objet pose serait peu : il trouve son assise, celle-ci confondant le pied humain, le socle de la sculpture et le moteur de la machine. Le pied-socle est à nouveau rejoué –sous la forme de disque de bois verni- pour le fameux couple Un ventilateur noir et une femme de chambre pour deux fois cinq cents ohms, deux sculptures dont on a déjà noté leur anthropomorphisme et leurs «‑jambes d’échassier » (6) Patricia Marszal)

Dans Dimanche 3 octobre, le picotage de la trousse voici ce gonflement alternatif, cette turgescence à la fois assignée et répétitive des jambes-tronc qui renvoie à l’onanisme des « ouvriers » comme substitut de la marche ou à l’excavation exaltée de la femme comme « Prima Pandora » : à l’acéphalité des « ouvriers » (mineurs et artistes, tous gens des profondeurs) répond l’hystérie féminine de surface comme auto-combustion narcissique. À l’opposé de cette mise en scène étonnante Le Picotage de la trousse est une action qui s’est déroulée sur deux terrils de Ruitz, dans le Pas de Calais, le 3 octobre 1999 – il y a le singulier Prélude. C’est un travail vidéo où l’on voit l’artiste – saisi simultanément par quatre caméras vidéo, sous quatre angles différents escalader un terril et en redescendre en courant de l’autre côté. Plaisir de marcher, de laisser des marques dans la cendre du terril, plaisir de courir et de fuir loin des intumescences intolérables et des tuméfactions invalides. Il a chez Hervé Lesieur comme une apologie continue de la marche et du départ, de la course solitaire et éperdue.

Les Bras de la Vénus de Milo approfondissent ces dimensions en offrant une panoplie des accomplissements du corps, ou de l’être, par la marche. Par la marque. Il y a la marche lourde et majestueuse de « Serge (Général Hérisson) », prototype humain sans virtualité, entièrement présent dans le corps en action qui éructe et avance, qui cherche à ployer le monde devant sa propre avancée. Etre-là du corps se jouant comme avancée. « Serge (Général Hérisson) » est le grand marcheur/marqueur : sa décision est toujours-déjà prise, il est en avant. Il y a une solennité de cette marche qui, peu à peu, se libère de sa rigidité pour se révéler à elle-même dans le mouvement grave et triomphal, dans la clameur aussi, de sa propre identité assumée. Il y a la marche brisée, étoilée, d’ « Agnès (Canule) » qui va, également, gagner en intensité, en fluidité, afin de s’accomplir du côté de la danse ou d’un pas qui, déjà, aurait à voir avec la danse. Enfin, il y a « Didier (À l’envers) », l’être contrefait, au double sens du terme : à la fois dupliqué et altéré. Copie d’un côté, contrefaçon de l’autre. De l’informe peut surgir tout à la fois la forme simulée et la forme dénaturée, l’humanité ou la monstruosité. L’harmonie, la perfection, l’achèvement ou les terreurs indicibles du rien, de la larve qui se traîne, de la racine qui dépérit, de la reptation sans nom. À la marque et au pas de danse « Didier (À l’envers) » va ajouter, souverainement, le langage et le chant. Bien que « défait, dévasté, vidé », et parce que n’ayant « pas de poids, pas d’appui » il déchire de sa voix psalmodiante l’opacité du monde : sa voix est une marche nouvelle, une assise retrouvée.

[des assemblages, des hybridations, des engloutissements, des émergences]

Constamment dans le travail d’Hervé Lesieur, dans ce que nous en voyons, dans ce qu’il nous en donne à voir, à entendre, sans doute à toucher, il y a ce possible danger. L’idée, finalement, que les jambes peuvent venir à manquer, que les pieds peuvent se dérober, que le socle du travail plastique est infaisable ou faisable au terme d’une trop longue et trop difficile recherche. Bref, l’idée que cela, peut-être, ne tiendra pas. De quelles « jambes » faut-il donc doter l’œuvre pour qu’elle tienne debout ?

L’artiste recroquevillé dans sa caisse se fait porter par d’autres (Le Voyage en caisse). Il est porté puisqu’il est « sculpture ». Un ouvrier-transporteur dit même qu’il s’agit de « La Vénus de Milo »… C’est du moins ce que rapporte Hervé Lesieur : le propos aurait été entendu par l’artiste enfermé dans sa caisse. Vraie ou fausse cette indication témoigne à l’évidence d’un souhait : être la Vénus de Milo. En d’autres termes : être à la fois « Vénus » et ce corps sans bras, ce corps démembré (dont le démembrement atteste, en quelque sorte, de la qualité artistique). Démembré d’abord parce que telle qu’elle nous est parvenue, cette sculpture de marbre présente une jeune femme « amputée » des deux bras (7), ensuite parce que la statue elle-même a été exécutée en deux parties qui se rejoignent dans les plis épais du vêtement, au-dessous des hanches. Les bras de La Vénus de Milo sont perdus mais la fabrication même permettait de dégager et d’isoler le buste en mettant de côté les jambes drapées attenantes aux pieds posés sur leur socle. La Vénus de Milo elle-même est porteuse d’une rêverie sur les assemblages et les hybridations, sur le corps comme organisme creux, construit et possible dissociation.

C’est bien l’artiste heureux d’escalader et de dévaler un terril, l’artiste déclarant : « mon plaisir est grand d’engager mon corps dans des performances physiques » (8) qui fait fonds de cette image ou de cette forme : la « Vénus de Milo ». Quelque chose ici s’avère se construire comme un nœud : passage vers l’autre sexe ou hybridation sexuelle, démembrement, amputation, perte du sens de la marche, pas entravé… C’est « Didier (À l’envers) » qui, finalement , serait le plus proche de cette Vénus diminuée et conquérante. Le voici avec ses chaussures « qui ne sont pas des entraves » (8). Il semble bien que cet appareillage ou cette invention plastique relève d’inquiétudes proprement récurrentes : l’angoisse de l’immobilité et, bien sûr, de la castration. Mais si la boiterie ou la contrefaçon signent la possible déchéance elles désignent aussi la divinité singulière. C’est le signe Kullopodiön qui désigne Héphaistos, le dieu-forgeron « aux pieds courbes, aux membres tordus » (10) qui travaille dans les profondeurs de la terre : « c’est la puissance d’Héphaistos que souligne le privilège d’être doué d’une direction double et divergente. Car pour dominer les puissances mouvantes et fluides comme le feu, les vents, le minerai, avec lesquels le forgeron doit se mesurer, l’intelligence et la mètis d’Héphaistos doivent être plus mobiles et plus polymorphes, et enfermer en elles les vertus de l’oblique et du courbe… » (10). « Didier (À l’envers) » serait ainsi, très exactement, ce que les anciens Grecs identifiaient sous l’appellation de Raros : divinité dont le nom signifiait tout à la fois « enfant avorté » et « matrice ».

Comment ne pas évoquer ici la danse violente, sept heures durant, de Jan Fabre dans l’armure du chevalier-insecte de Sanguis/Mantis (11) ? Le fracas sanglant et épuisé du corps dressé sur ses chausses et comprimé dans sa cuirasse d’insecte humain faisait du « spectacle » de Jan Fabre un théâtre exténué du corps de l’artiste. « On ne s’habitue pas à l’art » dit Jan Fabre, et encore : « Dans un monde où tout est dû au hasard l’artiste dispose tout au plus d’une chance de remporter une victoire sur la chance ». L’exposition du SMAK de Gand consacrée cet hiver à Jan Fabre, Gaude Succurrere Vitae (réjouissez-vous de venir en aide à la vie) présentait notamment des dessins issus de cette chorégraphie-performance.

Hervé Lesieur partage avec Jan Fabre cette vision à la fois mythologique et organique des processus de la création. Un autre artiste contemporain pourrait être évoqué pour son apologie de la performance corporelle et sa mise en scène des absorptions-engloutissements préludant aux naissances-émergences du corps, c’est Matthew Barney. La rêverie sur les prothèses, les enveloppes corporelles et les reconfigurations du corps présente chez Jan Fabre et Matthew Barney est également partagée par Hervé Lesieur. Il semble bien qu’un espace contemporain puisse rassembler, au carrefour de plusieurs disciplines, ces recherches obsédantes et obstinées. Le travail théâtral de Romeo Castellucci y prendrait nécessairement place avec sa Tragedia Endogonidia se déployant sur trois ans dans onze villes d’Europe avec C.#01 Cesena (à Cesena, en Emilie-romagne, en janvier 2002), A.#02 Avignon (à Avignon, en juillet 2002), B.#03 Berlin (à Berlin en janvier 2003), puis Bruxelles, Bergen, Paris, Rome, Strasbourg, Londres, Marseille et Cesena. Cette gigantesque Tragédie endogène qui s’achèvera là où elle a commencé n’aura, finalement, ni commencement ni fin. Il est étrange de constater la présence de grandes images récurrentes : ainsi la bulle. Un corps y est emprisonné, le voici déjà qui en sort…

[2]

« … L’organisme qui vit est chose qui dure. Son passé se prolonge tout entier dans son présent, y demeure actuel et agissant. Comprendrait-on, autrement, qu’il traversât des phases bien réglées, qu’il changeât d’âge, enfin qu’il eût une histoire ? »

Henri Bergson, L’évolution créatrice

[la matrix mundi, cet atelier devenu scène puis atelier sur la scène]

L’investigation, d’emblée est double. Il s’agit d’objets plastiques, de structures issues de l’atelier de l’artiste, mais il s’agit aussi d’objets scénographiques, de costumes et d’accessoires. Cette double disponibilité brouille la lecture et introduit le doute sur l’unité de l’interprétation. Mais, davantage : on ne saurait, à vrai dire, identifier ce qui vient d’abord, du travail plastique ou de la construction scénique tant l’impression domine d’assister à un montage circulaire. Précisons.

D’abord la boule et les deux personnages qui en sont issus, dotés d’appareillages différenciés, épines ou canules qui, redressés, reconstitueraient le volume de la boule. Puis le troisième personnage ne portant que les stigmates des appareillages absents, doté d’une peau trouée, criblée d’orifices. Vidée, la boule libère quelques lambeaux informes avant de s’immobiliser comme un organisme parvenu au terme de son existence. Tout ceci pourrait être vu comme une série de naissances ou comme un processus génétique. Après un temps passé dans l’obscurité rougeoyante de la matrix mundi, des êtres émergent dotés d’une première peau ovoïde dont ils se débarrassent rapidement pour apparaître dans l’incertitude de leurs premiers mouvements.

Ce processus de l’enfermement et de l’émergence était déjà présent dans Le Voyage en caisse de 1979, métaphore de la reconfiguration du corps de l’artiste par le biais du transit hors sol. À terme c’est une nouvelle émergence, une autre naissance. Le Picotage de la trousse renouvelait cette thématique si l’on veut bien la rattacher à « la mine, cette matrice de la terre » (12) et aux rites présidant à l’ouverture et à la fermeture des mines de charbon en Europe : « la terre était assimilée au ventre de la Mère, les mines à sa matrice et les minerais aux ‘embryons’ » (Mircea Eliade). La relation très ancienne des rites miniers avec l’embryologie animale ouvre un espace sémantique homogène permettant de rapprocher l’œuf des « embryons » miniers et la boule des Bras de la Vénus de Milo du dispositif du Picotage. Il s’agit à chaque fois de parvenir à re-produire l’engendrement, à en assurer la continuité libératrice. À cet égard, lorsque dans le deuxième « tableau » (La fabrique) de la pièce nous est présenté l’atelier de fabrication produisant les moules corporels, c’est à nouveau l’univers des forges et des mines, du dieu-forgeron maître des profondeurs telluriques et du feu, qui est évoqué. Et avec lui, sans doute, la dimension magique de la création, le forgeron étant selon les vieilles mythologies indo-européennes, à la fois le poète, le musicien et le magicien (13). Comment ne pas remarquer l’analogie entre les vingt-quatre colonnes des Bras de la Vénus de Milo (elles s’édifient à l’envers : de la surface vers les profondeurs) et les étais des galeries de mines. Des mécanismes actionnent et maintiennent ce bâti qui ouvre la terre comme un corps afin de pouvoir s’y déplacer.

[espace des profondeurs telluriques et des germinations secrètes]

Mais, simultanément, cet atelier de fabrication mis en scène au deuxième acte renvoie aux chaînes de montage moderne et à la production en série. Neuf moules pour fabriquer trois personnages, chacun apparaissant en trois versions les « idoles » opaque, translucide et, enfin, transparente. Le système de fabrication et la série ne peuvent que renvoyer aux « neuf moules mâlic » du Grand Verre de Marcel Duchamp encore appelés « cimetière des uniformes et des livrées ». Comme le notait Octavio Paz : « Le cimetière des livrées et uniformes s’appelle aussi Matrice d’Eros (…). Une matrice est un moule » (14). Octavio Paz est amené à présenter l’œuvre de Duchamp comme une « machine à symboles » : « Mais ces symboles sont distendus et déformés par l’ironie : ce sont des symboles qui distillent leur négation ».

Il semble cependant difficile de présenter la pièce Les Bras de la Vénus de Milo comme une simple machine à symboles tant sont prégnants la puissance visuelle et le trouble des structures, des formes et des matières convoquées. Comme si de vieilles légendes se trouvaient à la fois résumées et réinterprétées à partir de schèmes modernes liés à la machine, au moteur, à l’usine. La poésie des profondeurs telluriques et des germinations secrètes est associée à une rêverie sur l’homme-machine où il convient toujours d’obtenir une forme adéquate, satisfaisante qui, constamment repoussée, s’avère finalement être proche du verre, c’est-à-dire de la fragilité. Les corps-simulacres issus des moules sont d’abord opaques, puis translucides et enfin transparents. Dans les forges et les fabriques phlogistiques l’opacité charnelle et terreuse fait place, peu à peu, à la suite d’un processus d’affinage « alchimique », à l’état intermédiaire de l’eau avant de se transformer en pureté aérienne. Du feu naît la terre qui engendre l’eau qui produit l’air. « Mort de la terre, de devenir eau, mort de l’eau, de devenir air, de l’air, de devenir feu ; et inversement » (Héraclite 85 [76]) (15).

« Et inversement » dit Héraclite : le dernier corps issu des chrysalides humaines est-il voué à la destruction par le feu ? Le devenir est une suite de naissances et de morts : la mort est naissance et la naissance mort. Le Voyage en caisse est une mort et une re-naissance. Faire l’ascension du terril d’un côté et en redescendre de l’autre : mort et re-naissance. Sculptures-machines du Picotage de la trousse, qui sont huit, entre respiration et apnée, vie et mort ; sculpture vivante de la Trousse, vêtue d’un moulage de latex (semblable à ceux des personnages des Bras de la Vénus de Milo), alternativement turgescent et détumescent : vie et mort. Le Ventilateur noir, vie, et la Femme de chambre exhalant son dernier souffle parfumé, mort.

Le catalogue de l’action du Picotage de la trousse évoquait « une économie libidinale qui refuserait la procréation, apparentée à l’économie industrielle qui produit la mort en série au prix de la productivité. La monumentalité physique des terrils garderait la mémoire de cette gigantesque tombe » (16). Vie et mort.

[des corps conducteurs et des échanges d’énergie, représentés, exposés, comme ce qui se dérobe]

Nous parlions de montage circulaire pour désigner des objets plastiques qui sont aussi, simultanément, des objets scéniques : comment ne pas voir que cette circularité est aussi une mise en scène de l’éternelle récurrence, du cycle mort et naissance. En tant qu’objets plastiques ces formes flottantes, errantes, sans destination précise apparaissent comme des résidus, des fragments d’une totalité perdue. En tant que sculptures ou quasi-sculptures ce sont des dépouilles, des machines au repos, des androïdes contrefaits, des automates débranchés.

En tant que structures scéniques ce sont des fluides, des énergies, des réseaux actifs, des corps-conducteurs. Ces peaux à piquants, à canules, à trous : des corps-conducteurs. Ces moules, ces enveloppes, ces simulacres : des corps-conducteurs. Ces boules qui roulent ou stagnent : des corps-conducteurs. Voici donc le réseau dense des échanges, des transmissions, des passages. Le rideau de scène – vaste drap de latex tendu comme une membrane à franchir – représentant à lui seul l’image active de ces traversées.

Car tel est bien le jeu suprême d’Hervé Lesieur : livrer au regard des pièces « débranchées », désactivées, pour en faire une exposition (ce qui s’expose dès lors relève du manque : voici des formes vivantes, sans vie, des enveloppes habitables, inhabitées, des peaux sans corps), ou bien : livrer au spectateur une scène avec des comédiens faisant usage de formes et de structures. Ce qui se joue ainsi relève de l’absorption : les pièces plastiques, trop « habitées », cessent de relever du champ des arts plastiques et de l’univers de la sculpture, et « deviennent » outils et enjeux d’une action dramatique. Dans les deux cas le spectateur – de l’exposition d’un côté, de la pièce de théâtre de l’autre – ne doit-il pas éprouver une sorte d’insatisfaction, voire de frustration ? Il est en tout cas confronté, dans les deux cas, à ce qui se dérobe.

Voici une contamination de la sculpture par la scène et du jeu scénique par la pièce plastique. Mort et naissance. Circularité. C’est comme monter ou descendre un terril : un terril doit toujours être escaladé ou dévalé. Disons que l’exposition et la pièce de théâtre sont un seul et même terril, Hervé Lesieur nous proposant simultanément, ou successivement, deux modalités d’approche différentes. Une telle pratique, à la fois hybridée et nomade, apparaît radicalement contemporaine et il suffirait pour s’en convaincre d’évoquer, dans des registres différents, les noms de Jan Fabre et de Matthew Barney.

Hervé Lesieur partage à l’évidence avec ces artistes l’idée d’une création conçue comme un ensemble discontinu d’actes-événements du corps et le goût d’une plasticité généralisée produisant tour à tour des objets singuliers, biomorphiques, étrangement élastiques et émotionnels, et des scénographies heurtées, disjointes, articulant des images persistantes liées à la germination, à l’enfouissement, à la naissance, à la régénération, à la circulation des fluides et des énergies, à la filiation. De fait, l’association d’un plasticien et d’une compagnie théâtrale ou chorégraphique est un fait récurrent de la décennie écoulée : Jean-Charles Blais avec le chorégraphe Richard Alston, directeur de la Rambert Dance Company à Londres, pour monter Le Marteau sans maître de Pierre Boulez en 1993 ; Richard Deacon et Hervé Robbe pour la création de Factory ; Fabrizio Plessi et la Compagnie « Plan K » de Charleroi pour Ex-Machina en 1994, etc. Que la danse soit plus présente que le théâtre témoigne à l’évidence de l’importance prise par le corps dans les scénographies contemporaines.

La singularité du travail d’Hervé Lesieur tient à ce processus de production d’une pièce de théâtre à partir d’objets et de formes plastiques dont il s’agirait d’établir un possible protocole d’expérimentation. Cette production pas à pas fait de chaque action la résonance de la précédente et de chaque séquence le déploiement spatial des questions posées précédemment et demeurées irrésolues. Ce qui « vient » de la boule se poursuit lorsque la boule ne « fonctionne » plus, et l’atelier de fabrication des doubles est une relance du processus à partir de son propre mouvement. Cette duplication des comédiens à partir d’eux-mêmes libère l’image durable d’un engendrement auto-produit comme formule même du vivant, c’est-à-dire, également, comme clonage de l’artiste. À l’évidence, Les Bras de la Vénus de Milo est un « work in progress », mais la circularité de la chaîne de montage qu’est la pièce elle-même n’offre guère de possible terme à ces « progressions ». Il est aisé de saisir le risque qu’il pouvait y avoir pour des comédiens puisque le jeu était rien moins que joué et peut-être injouable. La Compagnie La Tarande (Agnès Sajaloli, Serge Bagdassarian, Didier Cousin) aura risqué cette partie dont on mesurera vite, à chaque représentation, qu’elle relevait d’une sorte de pari.

[comme des voix dans la nuit de l’histoire collective et individuelle]

Les Bras de la Vénus de Milo est une histoire ancienne et c’est, pour Hervé Lesieur, un désir d’œuvre qui vient de loin. L’artiste extrayant son corps de la caisse (Le Voyage en caisse, 1979) annonce déjà les sorties corporelles de la boule, de même que le voyage en caisse de l’artiste renvoie à l’enfermement d’Hervé Lesieur à l’intérieur de la boule pour en assurer les mouvements. Comme si le monde était définitivement creux et habitable et qu’il convenait de le faire tourner, de l’agir de l’intérieur, d’y être tout en régulant, par une activité mesurée, les conditions de cet hébergement. La vieille légende archaïque, venue sans doute du pays de Sumer, ne dit pas si Eros agitait l’œuf de l’intérieur. Elle dit seulement qu’Eros fut le premier dieu à s’extraire de « l’œuf primordial », de « l’œuf universel » pondu par Eurynomé, la déesse de Toutes Choses après son union avec Ophion au corps de serpent. Eurynomé, « la grande voyageuse‑», écrasa ensuite la tête d’Ophion avec son talon car ce mythe archaïque est résolument matriarcal. Selon les Orphiques c’est Erèbe aux ailes noires qui déposa un œuf d’argent dans le sein de l’Obscurité, il en sortit Eros qui mit en mouvement l’univers. Les vieux mythes de la création évoqués par Plutarque et, de manière parodique, par Aristophane dans Les Nuées, mettent en scène à chaque fois l’idée d’une sphère originaire qui est un réceptacle d’où s’extrait Eros, la mise en mouvement de la sphère renvoyant à la mise en mouvement du cosmos (17).

En réalité, si le travail d’Hervé Lesieur libère un espace où ces mythes archaïques résonnent c’est parce qu’il est question au premier chef d’identifier, de présenter et d’expliquer le processus de création. En d’autres termes, ce que « raconte » Les Bras de la Vénus de Milo c’est le mouvement qui a conduit vers cettte œuvre et le mouvement contraire que cette oeuvre a libéré. « Work in progress » disions-nous : de fait, voici comme une ouverture incessamment rejouée, comme un acte unique heurtant en écho une matière creuse pour en faire surgir des possibles. L’histoire collective et l’histoire individuelle se rejoignent et participent de la même énigme : ce sont des voix dans la nuit, mêlées, emportées.

[voici la boule, le bouvier la fait rouler, elle accueille l’écho de sa voix]

On n’en finirait pas d’explorer la dimension symbolique de la boule, objet qui fait sens à la fois dans la longue histoire de l’iconographie artistique occidentale et dans celle des modèles cosmogoniques élaborés par les systèmes astronomiques et physiques. Parfois les deux registres fusionnent comme dans la fameuse Création du monde de Jérôme Bosch, conservée au Prado, où la terre apparaît comme une demi-sphère dont l’autre partie – semblable à une bulle de verre – est occupée par des nuées déversant leurs eaux. Chez Bosch la boule ovoïde, souvent transparente, accueille tour à tour les amants (Le Jardin des Plaisirs, Prado) ou les âmes damnées que rejette l’anus de monstres infernaux à tête d’oiseau (L’Enfer, panneau de droite du Jardin des Plaisirs).

La boule renvoie tout aussi bien aux théories génétiques de la germination du monde et aux conceptions matérialistes des philosophes atomistiques (Epicure, Démocrite, Lucrèce) avec leur double retombée au XXème siècle dans les pratiques artistiques : « l’ovule mouvant » de Jean Arp et la boule constructiviste de Kurt Schwitters.

Dans le champ de l’art contemporain la formule plastique de « l’œuf » ou de la sphère céleste a été rejouée notamment par James Lee Byars en 1995 avec son Monument to Language (présenté à la Fondation Cartier pour l’art contemporain en 1995) : une sphère de trois mètres de diamètre, en bronze doré à la feuille d’or, posée sur un trépied. La sphère est creuse et une ouverture a été aménagée au sommet. L’artiste enfermé dans la boule déclame en français des fragments de textes de Barthes. On pourrait aussi évoquer The Problem, film de Jan Fabre (2001) où l’artiste anversois ainsi que Dieter Kamper et le philosophe Peter Sloterdijk, habillés en queue de pie, palabrent en poussant interminablement une immense boule. Dans Les Bras de la Vénus de Milo « Didier (À l’envers) » aussi pousse et fait rouler la boule, tel un bouvier ou un scarabée céleste, et la boule creuse accueille l’écho de sa parole inquiète.

[et voici la liqueur, le « latex », peau sur la peau, membrane sur les seuils]

Considérons le Voyage en caisse (1979) comme une sorte de « boîte en valise » prémonitoire du travail ultérieur d’Hervé Lesieur : comme dans les « boîtes en valise » de Marcel Duchamp toute l’œuvre s’y trouve représentée, en miniature, à la fois comme allégorie et comme synecdoque. Des fragments représentent un ensemble, des matières un objet et les signes une phrase à écrire.

La caisse où se tient le corps de l’artiste est déjà une « boule », c’est déjà la sphère-réceptacle des Bras de la Vénus de Milo, pièce dont le titre renvoie explicitement au voyage en caisse du moins par le biais de l’imaginaire ou du récit autorisé d’Hervé Lesieur : des ouvriers-transporteurs s’imaginent déplacer l’œuvre du Louvre. Mais cette caisse c’est aussi un moule. Divers objets sont enfermés dans la caisse : récipients pour aliments et déjections (sacs, bidons, boîtes), appareils permettant les circulations des fluides (tuyau, entonnoir), outils (hache, appareil photo) et blocs de mousse pour accueillir le corps de l’artiste. De la nourriture et des circuits d’évacuation des déchets, une structure « capitonnée ». Un déplacement et l’extraction – devant un public – du corps. La pauvreté des matériaux employés (Lesieur parlait d’une « opération de survie semblable à celle engagée par les astronautes ») (18) qui ne font pas forcément signe dans le champ esthétique, renvoie au monde intérieur des viscères, des organes invisibles ou a des mécanismes en fonction depuis un temps immémorable (dans Le Repas électrique la poussière s’entasse sur les compteurs et les fils électriques…). Matériaux-matières ainsi qu’un réseau homogène lié aux passages de l’intérieur vers l’extérieur, aux sorties, aux émergences.

Dans Les Bras de la Vénus de Milo il faut noter l’importance d’un matériau qu’il est difficile d’appréhender frontalement : le latex. Il compose les costumes des personnages, le rideau de scène et la grosse boule qui surgit à la fin du spectacle. Bien entendu il s’agit d’y voir un analogon de la peau mais aussi, plus essentiellement, des écoulements internes du corps et de ses coulées externes : eau, sang, sueur, urine, sperme. Latex en latin signifie « liqueur », et cela désigne le sang de l’hévéa (on dit « saigner un hévéa »), c’est à dire ce suc visqueux, blanchâtre, séminal dont la pièce propose une image sous la forme de l’écoulement laiteux qui suinte en avant de la scène puis coule sur le visage de « Didier ».

Le latex semble jouer pour Hervé Lesieur le rôle que Matthew Barney attribue à la vaseline (présentée sous forme de conglomérat réfrigéré pour le bar du Cloud Club de la tour Chrysler, dans Cremaster 3 de 2002, ou sous forme de concrétion gélatineuse pour les structures gonadiques émergeant des poches des Ascending et Descendind Hacks du Cremaster 4 de 1994) et celui que Jan Fabre accorde à son propre sang (voir, par exemple, My body, my blood, my landscape, 1978 et Sanguis/Mantis, 2001). On sait par ailleurs que Matthew Barney a beaucoup travaillé la question des enveloppes, des réceptacles et des moules à partir de matériaux comme le plastique prothétique, le silicone, le polyester et le polycarbonate (19). Interminablement, la membrane est soumise à examen : contenir ne va pas de soi, isoler non plus. Les seuils se visitent afin de vérifier leur inaltérabilité.

[la transmutation des matières dans les moules dédoublés est ainsi]

Il s’agit à chaque fois de mettre au point une matière moulable susceptible de donner naissance à un embryon plastique ou à une corporéité ductile jouable comme accident ou devenir. De même que Matthew Barney expose les moules en polyuréthane utilisés dans Cremaster 5 (sculpture : Lanchid : The Lament of the Queen of Chain, 1997, collection Astrup Fearnley, Oslo), Hervé Lesieur propose la scénographie des moules et des opérations de démoulage. Il s’agit de mettre en scène le réceptacle d’engendrement, boule ou moule, et de présenter les simulacres qui en naissent, et si les scènes ont l’air de se solidifier sous nos yeux c’est à la manière des formes issues des moules : elles sont destinées à durcir. C’est très précisément avec le souci didactique de la clarté que Matthew Barney met en scène dans Cremaster 3 un Splashing de Richard Serra où l’artiste projette du plomb liquide à la base des murs, le rôle joué par Serra – l’Architecte cherchant à bâtir le Temple – établissant symboliquement la figure génétique du créateur comme alchimiste.

Transformations, passages : le liquide devient solide, les coulées, moulées ou projetées, donnent lieu à des formes bientôt durcies, animées, autonomes. Moulages, marquages. Présence du corps qui modèle et moule, qui marque, et présence à nouveau du corps modelé, moulé, marqué. Un artiste comme Robert Morris semble, à cet égard, assez proche des préoccupations d’Hervé Lesieur : présence impliquée du corps, performance – souffle, rythme, effort, marquages, moulages d’empreintes de corps en plomb (Untitled, Hand and Toe holds, 1964, Untitled, Footprints and rulers, 1964) ou d’objets en fibre de verre (The Fallen and the Saved, 1994). Toujours cette recherche d’une ductilité absolue susceptible de s’inverser en pétrification, laquelle pourra ensuite retourner aux écoulements…

Dans l’atelier de moulages, le latex coule et coagule. Il rétablit les circulations interrompues et assure le renouvellement du vivant (20). Le sang blanc du latex coule en réseaux ou en cascade, c’est un écoulement ininterrompu à présent puisqu’il faut maintenir les rotations, les engendrements, les filiations. Dans un silence étourdissant le sable coule dans les sabliers comme coule la liqueur blanche sur le corps ou le rideau prêt à chuter. Ces dernières clameurs ne parviennent plus à retenir la boule irrépressiblement liée à sa propre disparition, qu’une autre, de latex, plus grosse, va bientôt remplacer. Car il y a toujours la possibilité ultime de reprendre la course. Eros le sait. Sa fuite est désormais précise, comme un feu déclinant dans le noir.

Michel Cegarra, février 2003

NOTES

(1) Pierre Klossowski, « Oubli et anamnèse dans l’expérience vécue de l’éternel retour du même », in Nietzsche, Cahiers de Royaumont, Philosophie n°VI, VIIe colloque, ‘-8 juillet 1964, Editions de Minuit, Paris, 1967, pages 229-230.

(2) Selon Porphyre, Vie de Pythagore, 18-19, cité in Les Présocratiques, édition établie par Jean-Paul Dumont, Gallimard, Pleïade, Paris, 1988, p.60. La fin du XVIIIe et le début du XIXe siècles verront le retour de ces vieilles théries sous les nouveaux habits des savoirs issus d’une médecine expérimentale mâtinée de romantisme. Evoquons Charles Bonnet (1720-1793) et sa Palingénésie philosophique, Pierre-Simon Ballanche (1776-1847) et ses Essais de palingénésie sociale et, à un autre niveau, Charles Nodier : De la palingénésie humaine et de la résurrection (in Revue de Paris, 1832).

(3) Je mesure à quel point parler de « vrai corps » de l’artiste peut être risqué mais je revendique ce risque car, me semble-t-il, il a dans le travail d’Hervé Lesieur une exigence d’une telle intensité que nous mesurons, très vite, qu’elle ne souhaite jamais qu’être confrontée à ses propres limites.

(4) Ernst Jünger, « Langage et anatomie », in Le Contemplateur solitaire, Grasset, Paris, 1975, p.83.

(5) Paul Armand Gette, in Hervé Lesieur, Voyage en caisse, portfolio-catalogue, Médiathèque Marguerite Yourcenar, Faches –Thumesnil, 1996.

(6) Patricia Marszal

(7) Femme debout dite « La Vénus de Milo, vers 100 avant J.C., statue de marbre, h. 2,02m, Louvre.

(8) Propos rapporté par P.-A. Gette. Cf. note 5

(9) Propos de H. Lesieur, conversation du 17 janvier 2003.

(10) Marcel Dètienne et Jean-Pierre Vernant, Les Ruses de l’intelligence. La Mètis des Grecs, Champs/Flammarion, Paris, 1974, pages 257, 260.

(11) Dans le cadre des Polysonneries de Lyon, en mai 2001, puis à la Cour d’honneur du Festival d’Avignon à l’été 2001.

(12) Mircea Eliade, Forgerons et alchimistes, Champs/Flammarion, Paris, 1977 , p.37.

(13) Micea Eliade, op. cité, chap.10.

(14) Octavio Paz, Marcel Duchamp : l’Apparence mise à nu…, Paris, Gallimard, les Essais, 1977, pages 40-41.

(15) Héraclite, Fragments, texte établi, traduit et commenté par Marcel Conche, PUF, Paris, 1986, p.297.

(16) Patricia Marszal, in catalogue Hervé Lesieur, dimanche 3 ocobre 1999, p.4.

(17) Cf. Robert Graves, Les Mythes grecs, Paris, fayard, 1967, pages 29, 31, 53, et M. Dètienne et J.-P. Vernant, Les Ruses de l’intelligence. La Mètis des Grecs, op. cité, p.143.

(18) On veillera à déchiffrer cette image à sa mesure : le cosmonaute dans sa navette comme dans une sphère protectrice, ou hors d’elle, en apesanteur dans le vide, rattaché à la navette par des cordons, c’est à dire très semblable au nouveau-né au bout de son cordon ombilical.

(19) Voir The Cabinet of Gary Gilmore and Nicole Bake, 1999-2000, collection particulière, Bâle, ou The Erich Weiss Suite, 1997, collection Barbara Gladstone.

(20) Comme l’électricité du Repas électrique ou le fluide parfumé du Ventilateur noir et une femme de chambre pour deux fois cinq cents ohms.